頭痛について

頭痛の原因と治療例について

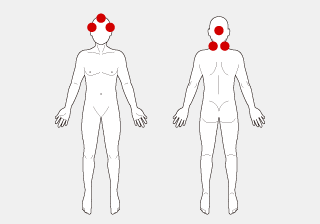

頭痛はおおまかに片頭痛と緊張型頭痛の二種類に分かれます。

片頭痛は文字通り、頭の片側だけが突然ズキズキ、またはガンガンと痛む頭痛で、血管が圧迫されて血液の循環が悪くなることによって痛みが生じます。あるいは、脳の血管が拡張することによって頭痛が生じます。

片頭痛は発作的に起こりますが、直前に視界がチカチカするなどの前兆があらわれる場合が多くあります。頭痛が始まって2,3時間で症状が軽快するケースもあれば、2,3日痛みが持続するケースもあります。片頭痛は月に1,2回、または週に1回ぐらいの頻度で起こり、吐き気、めまいなどを伴う場合もあります。

緊張型頭痛も慢性頭痛の一種で、後頚部から後頭部の筋肉が緊張して起こる頭痛です。

緊張型頭痛では、頭を締めつけられるような鈍痛が生じます。

頭痛のよくある原因

片頭痛も緊張型頭痛も、精神的なストレスが大きな原因と考えられ、その疲労やストレスの蓄積が筋肉や神経だけでなく内臓の働きまで徐々に低下させてしまうことも珍しくありません。

パソコンによる作業が主流になった現代において、特に増えている慢性的疾患が緊張型頭痛です。パソコン作業で長時間首を前傾気味にして作業を続けることによって、後頚部の筋肉が引っ張られたままになり、緊張して痛みが生じます。当然、頚部や肩のこり、眼精疲労、疲労感などを伴うケースが多くみられます。

脳出血や脳腫瘍、くも膜下出血など、生命の危機に直結する疾患によって起こる頭痛、風邪などのウイルス性疾患による頭痛、高血圧症による頭痛、月経時に起こる頭痛(月経困難症)、緑内障や目の炎症、副鼻腔炎、中耳炎などによって引き起こされる頭痛もあります。

頭痛の鍼灸治療例

主な原因が精神的ストレスである頭痛に対しては、鍼灸による治療は極めて効果的です。瘂門(あもん)・風池(ふうち)・天柱(てんちゅう)・大椎(だいつい)・百会(ひゃくえ)、太陽(たいよう)など、まず頭痛が発生する頭部・頚部のツボを刺激します。

しかし、ツボだけにこだわるのではなく、そのツボが頭のどの部分に影響するかを考慮して鍼治療を行います。

なお、脳の圧力が高くなってくも膜下出血などを引き起こすことがないよう、後頭部に強い刺激を与えるのは避けて、なるべくソフトな刺激を心がけていきます。

高血圧症の患者に対しても強い刺激は避けて治療を行います。

月経の症状(月経前症候群)として出現する頭痛に対しては、頭痛だけを軽減する治療ではなく、月経困難症そのものを改善していく方向で治療します。

血管が圧迫されて起こる片頭痛は、顔面の片側の感覚がいくぶん鈍くなったり、動きが固くなる傾向があります。

そうした方には治療後に自宅で行うケアとして、温めたタオルを使った症状の緩和法をおすすめしています。

タオルを熱湯に浸して温め、それを頭痛がある部分に当てます。脳の血液循環が悪くて片頭痛が起こっているときなどは、これだけでもイヤな頭痛の解消になります。

頭痛/鍼灸治療レポート2 女性 40代 会社員 頭痛

海外出張から戻ってしばらく後頭部から側頭部にかけて痛みを感じるようになった。仕事が忙しく、睡眠時間が1日3~4時間と短くて疲労感もある。

仕事では会議が多く、仕事終了時に特に頭痛を感じるようになり、頭痛の軽減と全身の疲労回復を目的に来院した。

>> 続きを読む

頭痛/鍼灸治療レポート3 女性 30代 会社員 頭痛

10年間ずっと、週に1~2回は頭痛に悩まされている。

睡眠不足で辛く痛みも激しくなることがあり、仕事が忙しいことも重なって精神的に耐えられなくなったので友人の勧めでハリアップカレッタ汐留院に来院された。

>> 続きを読む

頭痛/鍼灸治療レポート4 女性 30代 会社員 頭痛

リモートワークがメインとなり半年ほどたった2020年11月頃から、仕事の最中不意に後頭部を中心に頭全体が締め付けられる感じを自覚し、寝ても疲れが抜けない。

なかなか仕事に集中できないため、早く症状を改善したくドクター・リウ鍼灸院 渋谷院に来院された。

>> 続きを読む

頭痛/鍼灸治療レポート5 女性 34歳 会社員 頭痛

2年前から頭痛があり痛みが気になって病院で診察してもらったところ、偏頭痛と診断された。

以前、鍼治療を受けたら2ヶ月間痛みに悩むことなく生活できたが、また最近、頭痛(とくに後頭部の痛み)に悩むようになりハリアップ六本木ヒルズ院に来院された。

>> 続きを読む

頭痛/鍼灸治療レポート6 女性 40代 会社員 頭痛

もともとデスクワークで慢性的に頭痛はあったが、コロナ禍で出勤数が減り家でもデスクワーク中心の生活でストレスを感じている。来院された日の朝は朝から頭痛がひどく、どうにかならないものかと直接、ハリアップ丸ビル院に相談された。

>> 続きを読む

頭痛/鍼灸治療レポート9 女性 30代 会社員 頭痛

1年前からコロナの影響で自宅でのテレワークと会社出勤の繰り返しとなり、環境が変わった。そのせいか慢性的に頭痛が続いている。ロキソニンを飲むと頭痛は一度和らぐが、気づけばまた頭痛が起こる状態の繰り返しで改善せず。

>> 続きを読む

頭痛/鍼灸治療レポート10 女性 30代 会社員 頭痛

1年前から側頭部が締め付けられるような頭痛がほぼ毎日あり、頭痛外来を受診しで緊張性頭痛と診断された。最近は睡眠の質も悪く眠りが浅いため、なかなか疲れが取れない。SNSで鍼治療が頭痛に効果があることを知り、職場近くのハリアップカレッタ汐留院に来院された。

>> 続きを読む

頭痛/鍼灸治療レポート11 男性 40代 会社員 頭痛

3日前にも施術に来院したばかりだが、前回の鍼治療後、改善があったがまた痛みを再発して来院された。

今回の痛みに関しては、少し痛みがあるものの耐えられないわけではないが仕事をする上で集中力に欠けるという。多忙なこともあり、時間のあるときに少しでも痛みを緩和したいと来院。

>> 続きを読む

頭痛/鍼灸治療レポート13 女性 30代 会社員 頭痛

10年前に群発頭痛と診断され最近は症状が落ち着いていたが、来院される5日前(2021年9月4日)から激しい頭痛と閃輝暗点(片頭痛にみられる症状で目がチカチカ光り頭痛が生じる)が出始めるようになり来院された。

>> 続きを読む

頭痛/鍼灸治療レポート14 女性 30代 会社員 頭痛

来院の1ヶ月ほど前から部下の育成の仕事を任され、通常業務に資料作りで寝不足気味。

1週間前から頭痛が出始め、なかなか良くならないので、早く痛みを改善したいとハリアップ丸ビル院に来院された。

>> 続きを読む

頭痛/鍼灸治療レポート16 女性 40代 会社員 頭痛

3~4年前から片頭痛に悩まされ、最近住む環境が変わるなどしたためか、ほぼ毎日のように拍動性、締め付けられるような痛みの併発が起こり、精神的にも不安定になることが多くなった。

整体や気功等も試したが思うように改善しなかったため、自宅近くのハリアップセルリアンタワー院の来院を決断した。

>> 続きを読む

頭痛/鍼灸治療レポート17 男性 50代 コンサルティング業 頭痛

不定期に頭が痛くなることがある。痛みの場所は決まって左側頭部。月に一度か二度程度で、痛みも耐えられないほどではない。

今後の症状が少しでも軽減できるのであればと、試しに鍼灸の施術を受けてみようと知人の紹介で来院された。

>> 続きを読む

頭痛/鍼灸治療レポート18 女性 30代 歯科医師 頭痛

最近仕事が忙しく、首肩こりも感じるが頭痛が特につらく感じる。頭痛がひどくなると後頭部から頭頂部にかけて突っ張ったような痛みを感じる。

これからまた忙しくなるため、それまでに頭痛をなんとかしたいと話された。

>> 続きを読む