眼精疲労について

眼精疲労の原因と治療例について

東洋医学では、肝臓は目と繋がっていると言われています。

目の疲れた感じだけではなく、目の奥が痛い場合も眼精疲労の症状だと思われがちですが、この症状は単なる眼精疲労とは限りません。

それは肝機能の疲れ・低下をあらわすサインです。肝機能が低下すると、緑内障、白内障などの目の疾患も加速度的に進行を早める場合があるのです。

西洋医学的な面から見ると、目が疲れているときは血液の循環が悪くなっている上に眼球を動かす筋肉が使われ続けているので、あまり上下左右に眼球が動かず、眼球の動きが鈍くなっている傾向があります。

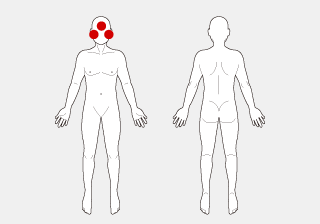

眼精疲労の患者さんは、肩甲骨の内側と後頭部下方の骨際の周囲が非常にこっています。

眼精疲労のよくある原因

- 目がかすむ

- まぶしい

- 物が二重に見えるときがある

- 目の奥が痛む

- ときどき頭痛・めまいがする

- 目が充血しやすい

眼精疲労は、本を読む、テレビを長時間視聴する、スマホやPCを長時間操作するなど目を酷使することによって起きる場合と、遠視が原因で起こる場合があります。遠視の場合は、もともと近くの物が見えにくい上に、40代から目の調整力が衰えるためさらに目の疲れがひどくなります。

乱視が原因で眼精疲労になるケースも多いようです。

また、首肩の筋肉のこり、精神的なストレス、過労、睡眠不足、体調不良なども原因となりますし、あまり意識されない原因として環境による眼精疲労もあります。大気中には花粉、化学物質など、さまざまな有害物質が浮遊していて、しかも目に付着しやすいのです。これらの有害物質の影響も考慮が必要です。

一方、角膜炎、結膜炎、白内障、緑内障など、目の病気に付随して起こる眼精疲労や、脳腫瘍、貧血などによる眼精疲労もあります。

眼精疲労の鍼灸治療例(発症時期に応じた治療の目安)

眼精疲労の患者さんは目元の血流が悪いため、滞った血液で白目の血管が太くなります。これがいわゆる充血です。

また、眼球を動かすための筋肉が疲れているので上下・左右に眼球が動かず、明らかに眼球の動きが鈍くなっています。

長時間の酷使で目の周囲の筋肉が疲労し、血液の循環が悪くなった、目の過労ともいうべき眼精疲労は鍼灸による治療でかなり効果を上げることができます。

特に、晴明(せいめい)と四白(しはく)は、目の充血や痛みに、胆兪(たんゆ)はさまざまな顔面の症状に効果的なツボです。眼精疲労は肝臓の疲れ、肝機能の低下に起因している場合も多いので、肝兪(かんゆ)への施術も欠かせません。

顔面にあるツボには鍼施術に手技も併用して、目と関係の深い三叉神経と顔面神経の通り道を良くしていきます。

眼精疲労は目の症状を軽減するだけではなく、機能の弱った内臓の状態を改善し、根本的に治していくことが望まれます。そのため、症状によっては鍼灸治療の他に、食事療法や薬による治療と併用する必要があります。

日常的なメンテナンスとして自宅でもできる目の周囲のマッサージもアドバイスしています。

眼精疲労/鍼灸治療レポート1 女性33歳 会社員 眼精疲労

もともと目が疲れやすいうえに、長時間パソコンの画面を見ながら仕事をしているので、疲労感がひどくなった。眼科で目薬をもらったり、市販されている目薬を買って常用したりしていた。また、雑誌や本に紹介されている目の体操なども試してみたが、目覚ましい効果はなかったので、鍼灸による治療を試してみようと思い立って来院した。

>> 続きを読む

眼精疲労/鍼灸治療レポート2 男性 30代 教師 眼精疲労

長年頭に霧がかかったような感覚があり、眼精疲労に悩まされている。数年前に体調を崩したときに発症した突発性難聴が再発しないように、眼精疲労の症状改善と体全体の調整が必要と感じ、ドクター・リウ・鍼灸院に来院された。

>> 続きを読む

眼精疲労/鍼灸治療レポート3 男性 30代 会社員(映像編集) 眼精疲労

暗い場所で動画編集の仕事をしていて体の疲労からいろんな症状を感じているが、特に眼精疲労で日常生活どころか仕事にも影響が出ているので、眼科の医師から鍼治療を勧められて、職場近くの鍼灸院を調べてハリアップカレッタ汐留院に来院された。

>> 続きを読む

眼精疲労/鍼灸治療レポート4 男性 30代 会社員 眼精疲労

2022年1月から仕事が忙しくなり、1日10時間パソコンを見ている時間が続いている。夕方頃から目の奥が痛み、かなり乾くため目薬が手放せない状態。

眼精疲労から肩こり・頭痛に広がらないように早めにケアしたいと、ハリアップに来院された。

>> 続きを読む

眼精疲労/鍼灸治療レポート5 女性 60代 会社員 眼精疲労

地下鉄の階段を降りるときに階段がかすみよく見えないので、おそるおそる降りている。年齢のせいかもと思いつつ、テレビなどで知った東洋医学(鍼治療)で改善できれば良いなと思いハリアップ丸ビル院に来院された。

>> 続きを読む

眼精疲労/鍼灸治療レポート6 男性 30代 会社員 眼精疲労

仕事はパソコン作業が多く、長時間労働に加え、休みの日も自宅でパソコン作業をしている。

眼科では目薬の処方のみだったため、インターネット検索で「東京-眼精疲労-鍼灸」と調べ、ハリアップ丸ビル院の情報が出てきたので来院を決めた。

>> 続きを読む

眼精疲労/鍼灸治療レポート7 男性 30代 会社員 眼精疲労

コロナ禍によってリモートでのデスクワークが増えた。今までは気にしていなかったが、資料やパソコン、スマホなど見ていると文字がぼやける頻度が増え、後頭部の筋肉のこわばりが強く感じるようになった。

疲れが溜まると締め付けられるような頭痛が出ることもあり、症状改善のために来院された。

>> 続きを読む

眼精疲労/鍼灸治療レポート8 女性 40代 会社員 眼精疲労

来院される1ヶ月半前から、目の疲れが気になり出した。朝の起きがけは良いが、徐々に疲れていき、特に仕事後は目を開けているのも辛く、眼精疲労に伴い頭痛が出ることも増えた。仕事にも少し影響が出始めているため今のうちに症状改善したいと、インターネットで見つけたハリアップ六本木ヒルズ院に来院された。

>> 続きを読む

眼精疲労/鍼灸治療レポート9 女性 50代 会社員 眼精疲労

仕事はデスクワークでパソコン作業が多く、首肩のコリも慢性的にある状態。

数週間前からとくに目の疲れを感じるようになり、疲労感だけでなく目がかすむなどの症状も出てきたため、ハリアップ丸ビル院に来院された。

>> 続きを読む

眼精疲労/鍼灸治療レポート10 女性 30代 会社員 眼精疲労

デスクワークでパソコンを使う業務が中心。仕事以外のプライベートでもスマートフォンやパソコンの画面を見る頻度が多い。

眼の奥が痛く、他に肩こりや頭痛、疲労感などの症状もありドクター・リウ鍼灸院に来院された。

>> 続きを読む

眼精疲労/鍼灸治療レポート11 男性 30代 会社員 眼精疲労

仕事柄デスクワークなので、毎日パソコンでの作業が長時間続いている。

首や肩もこることが多くなってきていて、酷くなると吐き気や重いズーンとした感じの頭痛も出てくるようになってきたためハリアップに来院。

>> 続きを読む

眼精疲労/鍼灸治療レポート14 男性 50代 会社員 眼精疲労

慢性的に目の疲れや首肩こりがあるが、来院される約1ヶ月前から目の疲れが酷くなってきた。部署移動がありモニターを見ている時間が増え、多いときは1日に9時間ほど。

これ以上仕事に支障を出さないようにするため、仕事帰りに来院できるハリアップカレッタ汐留院に来院された。

>> 続きを読む

眼精疲労/鍼灸治療レポート15 男性 50代 大学教授 眼精疲労

ドライアイと老眼が重なって目の状態は良くないが目が開きにくいと感じたのは、ここ最近が初めて。

今回はこれまで痛そうで候補からは外していた鍼治療を受けてみることにして、家の近くにあるハリアップカレッタ汐留院に来院された。

>> 続きを読む

眼精疲労/鍼灸治療レポート16 女性 30代 会社員 眼精疲労

部署変更に伴いパソコンを見る時間が増えたため、疲労がピークになる夕方頃には、目の奥が痛みと首肩の重さから締め付けられるような頭痛が出現。

目の疲れを取り仕事のクオリティを上げるため、ハリアップカレッタ汐留院に来院された。

>> 続きを読む