顔面神経麻痺について

顔面神経麻痺の原因と治療例について

「1ヶ月、様子をみよう」では遅い。

途絶えた末梢神経を回復させるには、一日でも早い治療が必要です。

顔面神経麻痺発症後、何日以内に鍼治療をするかであなたの表情が変わるのです。

顔面神経は主に顔の筋肉を動かすための神経で、表情を作ったり、会話をしたりする際には欠かせない働きを担う神経です。

顔面神経麻痺は、さまざまな原因によりこの神経への信号が途絶え、顔の筋肉が動かせなくなる疾患です。中枢性の麻痺(脳と脊髄に原因があるもの)と末梢性の麻痺(脊髄から伸びている神経に原因があるもの)ベル麻痺・ラムゼイハント症候群に大別されます。

本項では主に末梢性の麻痺について説明していきます。

顔面神経麻痺(ベル麻痺)の多くは、血行不良によって顔面神経がある場所にむくみが生じ、神経が押しつぶされることで発生します。これは脊髄から伸びる神経の線維が障害されて起こる『末梢性麻痺』です。

帯状疱疹(※)などウイルスの感染によって炎症を引き起こし、顔面神経が麻痺するウイルス性のものもあります。ラムゼイハント症候群と呼ばれます。

※帯状疱疹……小児期にかかった水ぼうそうのウイルスが、免疫力の低下時に活動を再開して痛みのある湿疹を発生させる疾患。顔面神経の通り道に潜んでいることが多く、活性化すると神経に炎症が起こる。

■ 末梢性麻痺は基本的に片側性

末梢性麻痺は基本的に片側のみ発症します。顔面神経が麻痺すると麻痺側の瞼や口が閉じられなくなるので、顔を洗うとき目に石鹸水が入る、発音がうまくできないなど日常生活動作に支障をきたします。

麻痺に先立って、耳鳴り、耳痛、聴覚の異常を感じるケースもあるので、ハリアップでは問診の際に顔面神経麻痺が発症する前の体調の変化を必ず確認しています。

- 首すじの痛み

- 喉の痛みや腫れ

- 後頭部に針で刺されたような痛み

- 風邪のようなだるさ

- 舌のしびれや味覚低下など

喉や鼻の疾患によっても顔面の麻痺を起こす場合があるので、麻痺の発症前にのどが腫れたりしなかったか、慢性副鼻腔炎(鼻の周りにある副鼻腔という空洞部分に炎症が起こる疾患)ではないかなども確認します。

顔面神経麻痺のよくある原因

- 表情が左右非対称になる(片側の麻痺の場合)

- 目を完全に閉じることができない

- 口の動きが不自由で水や食事がこぼれる

- 麻痺側のおでこの皺がなくなり、眉は上がらない

- 口笛がうまく吹けない

- 食べ物の味がよくわからない

■ 頭部・顔面部の外傷による顔面神経麻痺

脳出血や脳腫瘍などで脳が傷付くと、部位によっては顔面神経麻痺を起こすことがあります。末梢性麻痺に症状が酷似していますが、おでこまで麻痺は及びません。

そのため顔面の筋肉が麻痺していても、おでこにしわを寄せられる場合は、脳に原因がある麻痺(中枢性麻痺)を疑います。

顔面部の外傷による麻痺や、血管が狭くなり血流が滞ることで起こる顔面の麻痺もあり、この場合は血栓によって顔面神経に栄養を与える血管が詰まるためではないかと考えられています。

それ以外の誘因として考えられるのが、冷え・ストレス・過労です。

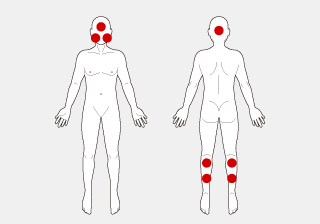

■ 末梢性の麻痺と中枢性の麻痺の違いについて

○脳の腫瘍などによる中枢性の顔面神経麻痺

顔面の麻痺だけではなく、顔面の痙攣を伴うケースが多い

○末梢性の顔面神経麻痺(ベル麻痺)

麻痺した状態で筋肉が静止して仮面のようになり、顔面の痙攣は伴わない

顔面神経麻痺の鍼灸治療例

お顔にあるツボでは、頬車(きょうしゃ)、四白(しはく)、翳風(えいふう)、廉泉(れんせん)など、麻痺側の顔の筋肉や皮膚に対する刺激が大切です。

中でも、翳風は顔面神経の通り道にあたるので、特に重要です。頬車も咀嚼する筋肉の上に位置するので、重要なツボです。咀嚼する機能が低下すると消化不良になりやすく、栄養の補給が妨げられ症状の回復が遅れるからです。

廉泉は舌の動きを改善します。顔面神経は協調して働いているので、舌の動きを良くすることで顔面全体の気の流れを調節することができます。

顔面神経麻痺は顔面に症状が表れる疾患ですが、顔面に点在するツボへの刺激だけで事足りると思ってはいけません。

脚にある胆嚢点(たんのうてん)、陰陵泉(いんりょうせん)、陽陵泉(ようりょうせん)、三陰交(さんいんこう)などのツボにも施術し、経絡(気の通り道)における気の流れを改善することも大切です。

身体全体のシステムを考え、局部から全体へ、全体から局部へとイメージして、相互の関連に注意しながらポイントを絞っていくことが重要になります。

また、胃や胆のうのツボなど、顔の側面に影響を与える消化器系のツボを刺激して、消化機能を改善し、栄養の供給をスムーズにすることで、筋肉の働きを良くすることも末梢神経の回復につながります。

鍼治療の効果を高めるためにマッサージを併用しており、翳風(えいふう)、頬車(きょうしゃ)に重点的にマッサージするほか、麻痺側の額やあご、耳たぶに対する手技も重要となります。

灸の併用も効果的で、免疫力を高め炎症を抑える効果が期待できるため、特に耳や鼻の炎症を伴う症状には灸を用います。

~顔面神経麻痺の発症時期と治療法~

- [発症1週間~1ヶ月]

- 鍼灸治療をメインに行う

- 発症直後から鍼灸治療が可能

- 初回治療から3日は続けて治療することが望ましい

- 4回目以降は2日おきの来院で2週間くらいを1クールとして継続が望ましい

- お灸は末梢神経の回復、ウイルスの除去に有効なため、発症直後10日以内の筋肉・神経へは局部の鍼灸治療が大変効果的

- [発症1ヶ月~6ヶ月]

- 発症後1ヶ月くらいの場合、3ヶ月間は週2回治療を継続することが望ましい

- 自覚症状の改善度、回復度合いに応じて3ヶ月目以降は週1回治療で継続が望ましい

- [発症6ヶ月~1年]

- 3ヶ月間は月2回治療で経過を診る

- 治療しないまま発症から1年経過したものは後遺症になるため、治療期間が長期になるケースが多く見られる

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート 2 男性 50代 会社経営 顔面神経麻痺

朝食時、味がしないことに異変を感じていたら、同日の夜、鏡を見た時に顔が動いていないことがわかり、翌日病院を受診し、顔面神経麻痺と診断される。

ステロイド剤を投与していたが変化が見られず、途中ステロイド剤の量を増やしてみるも変化がなく、顔面神経麻痺発症から2週間後で手術となった。

仕事の都合上、1日も早く回復させたいと手術後4日目に紹介で来院した。

>> 続きを読む

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート3 20代 男性 会社員 顔面神経麻痺

20代 男性 病状:顔面神経麻痺(ベル麻痺) 現病歴 11月に仕事が忙しくなってから心身のストレスを強く感じるようになり、11月の中旬くらいに顔の違和感が現れ始めた。左の顔がうまく動かなくなってから徐々に症状が重くなり、 […]

>> 続きを読む

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート6 60代 女性 専業主婦 顔面神経麻痺

16年前、突然耳の後ろが痛くなり仕事が終わり次第、耳鼻科を受診。「寝てれば治る」と言われ帰宅したが、翌朝、飲み物をうまく飲めないことに気付いて、すぐに病院へ。

薬の投与で様子を見たが1ヶ月経過しても回復せず、心配になり他の病院に受診したが医師から「もう治らない」と言われて治療を行わなかった。

>> 続きを読む

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート7 50代 女性 専業主婦 顔面神経麻痺

聴神経腫瘍摘出の手術が終わり、麻酔が切れ起きると右顔面部の麻痺に気づいた。

担当医師からは後遺症として顔面神経麻痺が発症する可能性があることは聞いていたが、次回受診までに少しでも良くしたいと来院された。

>> 続きを読む

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート8 50代 男性 会社経営者 顔面神経麻痺

普段から仕事のストレス過多な生活を送っていたところ、2年前に突然、顔の右側が動かなくなり、口をすぼめる動作、咀嚼動作、口を膨らませる動作がうまくできなくなったと同時に、右目が一緒に閉じてしまうようになった。仕事上、人と対面する機会が多くストレスになっていたこともあり、治療を再開したく来院。

>> 続きを読む

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート9 50代 男性 顔面神経麻痺

病院で診察を受けたところ、顔面神経麻痺(ベル麻痺)と診断をされる。突然のことで驚き途方にくれていたが、なにかいい治療はないかと探していたところ、発症後早いタイミングで鍼灸治療を受けると改善が早いとネットで見つけたので鍼灸院を探して来院された。

>> 続きを読む

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート10 50代 女性 顔面神経麻痺

数年前に発症した顔面神経麻痺は投薬によりある程度回復したものの、最近になって再び舌のピリピリ感や口笛が吹けない、写真を撮影した際の顔左半分の動かしづらさや落ち込みが気になり、また顔面神経麻痺が再発、進行してしまうのではと不安になりドクター・リウ鍼灸院 西新橋院に来院された。

>> 続きを読む

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート11 30代 女性 アパレル店員 顔面神経麻痺

受診したところ突発性顔面神経麻痺(ベル麻痺)と診断を受けた。

子供の入学式を控えていることもあり、早期改善が期待できる治療法を探して、ドクター・リウ鍼灸院 西新橋院の情報に行きつき来院された。

>> 続きを読む

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート12 40代 女性 専業主婦 顔面神経麻痺

半年前、飲み物を飲んだときに口から飲み物がこぼれ、その夜には顔が動かなくなり顔のゆがみが発生した。

翌朝、近くの耳鼻科に受診したところ顔面神経麻痺の診断を受けた。原因のより詳細な特定と治療のために大きな病院を紹介され、すぐに受診し帯状疱疹(ヘルペス)後のラムゼイハント症候群であることが判明した。

>> 続きを読む

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート13 30代 男性 会社員 顔面神経麻痺

来院される1週間前から顔の動きが悪くなった。症状が出始めてすぐに病院に行き、そこで顔面神経麻痺(ベル麻痺)と診断を受けた。

そのあと別の鍼灸院に通ったが変化が実感できず、インターネットで探してドクター・リウ鍼灸院 西新橋院に来院された。

>> 続きを読む

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート15 50代 女性 顔面神経麻痺

2週間前から突然口の動きが悪くなり、物を食べるときや飲み物を飲むときにこぼれるようになった。

病院での治療も試みたがなかなか改善されず途方にくれていたところ、インスタグラムでドクター・リウ鍼灸院 西新橋院を見つけ、しっかり治したいと強い思いから問合せ後に来院された。

>> 続きを読む

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート16 20代 女性 主婦 顔面神経麻痺

産後1ヶ月程経った頃、朝起きたとき急に顔の動きが悪くなっていることを自覚し病院に行ったところ、顔面神経麻痺(ベル麻痺)と診断された。その後8日間入院してステロイド点滴による治療をしたものの、口元の動きに改善がみられず、入院中に治療できるところを探し、発症後10日でドクター・リウ鍼灸院 西新橋院に来院された。

>> 続きを読む

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート17 30代 女性 主婦 顔面神経麻痺

仕事の忙しい時期があけて旅行へ行き、旅行から帰ってきて翌朝に発症。何が起きたかよくわからなかったが、異変に気付きすぐに病院を受診し、顔面神経麻痺と診断された。

手術はせずに薬での治療で回復を目指していたが、思ったように回復せずに麻痺が残っているために鍼灸治療を選ばれた。

>> 続きを読む

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート18 60代 女性 事務職 顔面神経麻痺

病院で処方されたステロイド剤を9日間内服で様子を見ることになっていて、10日後の1/31筋電図検査の結果では手術もあり得ることを医師から言われているなかで、ドクター・リウ鍼灸院に問合せされた。

>> 続きを読む

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート19 40代 女性 会社員 顔面神経麻痺

発症当日の朝起きてすぐに口元の動きの悪さに違和感を覚えて、午後出かける際に化粧をしていて眉が上がらないことから顔の筋肉が麻痺していることに気付いた。

土日だったこともあり、病院に行かれる前でも早く治療をしたいと、ドクター・リウ鍼灸院 西新橋院に問合せされた。

>> 続きを読む

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート20 30代 女性 顔面神経麻痺

発症の前日は熱っぽく、後頭部に痛みを感じていたが、とくに病院を受診したりせずに過ごしていると翌日に右側の表情筋が動かなくなっていた。

当時は不妊治療中のためステロイド処方ができず、有効な治療を受けられなかったため、ネット検索で顔面神経麻痺に特化している当院を見つけ、2021年11月24日に来院された。

>> 続きを読む

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート21 30代 男性 会社経営 顔面神経麻痺

いつものメンテナンスとして、首肩から背部のこわばりを解消しに90分の鍼・マッサージ併用のコースを受けに来院。

施術中の会話の中で、「そういえば、一昨日からなんとなく顔に違和感がある」と相談された。

>> 続きを読む

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート22 20代 女性 ショップ店員 顔面神経麻痺

来院される1ヶ月前に頭痛、耳鳴りが出てきて、あまりの辛さに救急車を呼び病院に行ったところ、髄膜炎と診断されて2週間入院した。

耳鳴りは入院期間中に寛解したが、顔面神経麻痺が左側に発症したが改善しないため、問合せされ来院。

>> 続きを読む

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート23 50代 女性 会社経営 顔面神経麻痺

来院される2ヶ月前に帯状疱疹発症後髄膜炎を患い、そこから顔面神経麻痺に移行してしまった。同時に難聴と耳鳴りも併発。

発症してから病院へ行き、ステロイド治療のため入院。入院中に治療できるところをインターネットで検索され、顔面神経麻痺に特化した鍼灸院を探して当院にたどり着いた。

>> 続きを読む

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート24 20代 男性 会社員 顔面神経麻痺

起床時に右顔面部が動かないことに気づき、すぐ病院に受診した。

血液検査の結果、帯状疱疹ウイルスによる顔面神経麻痺と診断され、ステロイドによる投薬治療を2週間続けたが変化が出なかったため、1日でも早く治療を開始して治したいと治療できるところを探し、インターネットで検索して当院にたどり着いた。

>> 続きを読む

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート25 30代 女性 主婦 顔面神経麻痺

2022年4月に第一子を出産。その際に耳鳴りが発生した。耳鳴りが治った頃に、右顔面神経麻痺を発症した。

発症後すぐステロイド治療を行い筋電図検査を行ったところ重度と診断され、医師からは「4~5ヶ月は改善するまで時間がかかり、完治するか分からな」と言われた。

>> 続きを読む

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート26 60代 男性 会社経営者 顔面神経麻痺

来院される2ヶ月前に左顔面神経麻痺を発症。

病院にて診察を受けたが特に起因となった明確な出来事はなく、発症直前に左側の顔面部がピリピリ感じ、後頭部が痛かったと話された。仕事上人前で話す機会も多いため、一刻も早く治したいとのことでハリアップに来院された。

>> 続きを読む

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート27 50代 女性 会社経営者 顔面神経麻痺

2022年7月26日、起床時に左の顔が動かないことに気づき耳鼻科に受診した。検査の結果はラムゼイハント症候群と診断され、ステロイド点滴のため、病院へ受診していた。

1日でも早く治したい中で投薬治療だけで治るのか不安になり、インターネット検索をされハリアップに来院された。

>> 続きを読む

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート28 40代 男性 会社員 顔面神経麻痺

起床時、水を口に含んだ際に口から水がこぼれてしまった。最初はたまたまだと思っていたが、朝食を食べているときに左の目が閉じれないことに気づき、急いで病院を受診しラムゼイハント症候群と診断を受けた。投薬治療だけで様子をみていてもいいのか不安になり、症例のページが充実していたハリアップを選び来院された。

>> 続きを読む

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート29 30代 男性 会社員 顔面神経麻痺

2023年2月6日の日中に、ふだんはあまり感じることのない目のかすみを感じていたが、1日様子を見ようと過ごした翌日、鏡を見た際に右側の顔が動いていないことに気付いた。

2月8日に耳鼻科を受診し、問診と血液検査の結果、ベル麻痺と診断を受け来院。

>> 続きを読む

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート30 30代 男性 飲食業 顔面神経麻痺

2023年5月17日に目が痙攣し始めたので、翌日の5月18日に耳鼻科を受診し、血液検査と問診の結果、ベル麻痺と診断。

仕事でコーヒーを淹れているので味覚が麻痺したら困ると思い、サファリで「顔面麻痺 鍼治療」と検索したところ、ドクター・リウ鍼灸院を見つけ来院。

>> 続きを読む

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート31 20代 女性 大学生 顔面神経麻痺

飲み物を飲んだ際に口から漏れてしまったので救急外来に受診し、ステロイド点滴治療を1週間行うため入院。血液検査と問診の結果、ラムゼイハント症候群と診断を受けた。

病院での治療方針が不安だったので、家族がGoogleで「顔面神経麻痺 治療」と検索し、ドクター・リウ鍼灸院に来院された。

>> 続きを読む

顔面神経麻痺/鍼灸治療レポート32 20代 女性 会社員 顔面神経麻痺

2024年1月11日に頬のバッカルファット術(頬の内側の余分な脂肪を除去)、耳の骨切り術と鼻整形を行ったところ、右の口角が上がらなくなり、顔面に触れた感覚や温度の感覚が鈍い症状が出てきた。手術を担当した医師からは時間と経過とともに動きも感覚もよくなっていくと言われたが、回復しないため不安になり問合せされた。

>> 続きを読む